David Morel lo tenía todo: riqueza, prestigio y una carrera que muchos habrían envidiado. Pero en su vasta mansión, el silencio había reemplazado a la alegría. Su única hija, Camille, antaño alegre y llena de vida, había permanecido muda desde un terrible accidente. Paralizada de piernas para abajo, se había refugiado en un silencio que ni los médicos, ni las terapias, ni el dinero podían romper.

Día tras día, David veía cómo su hija se desvanecía. Había contratado a los mejores especialistas, invertido en tratamientos costosos, sesiones de musicoterapia y los juguetes interactivos más modernos. Pero la mansión, antes llena de risas, ahora no era más que un lugar congelado en la desesperación.

El día que todo cambió

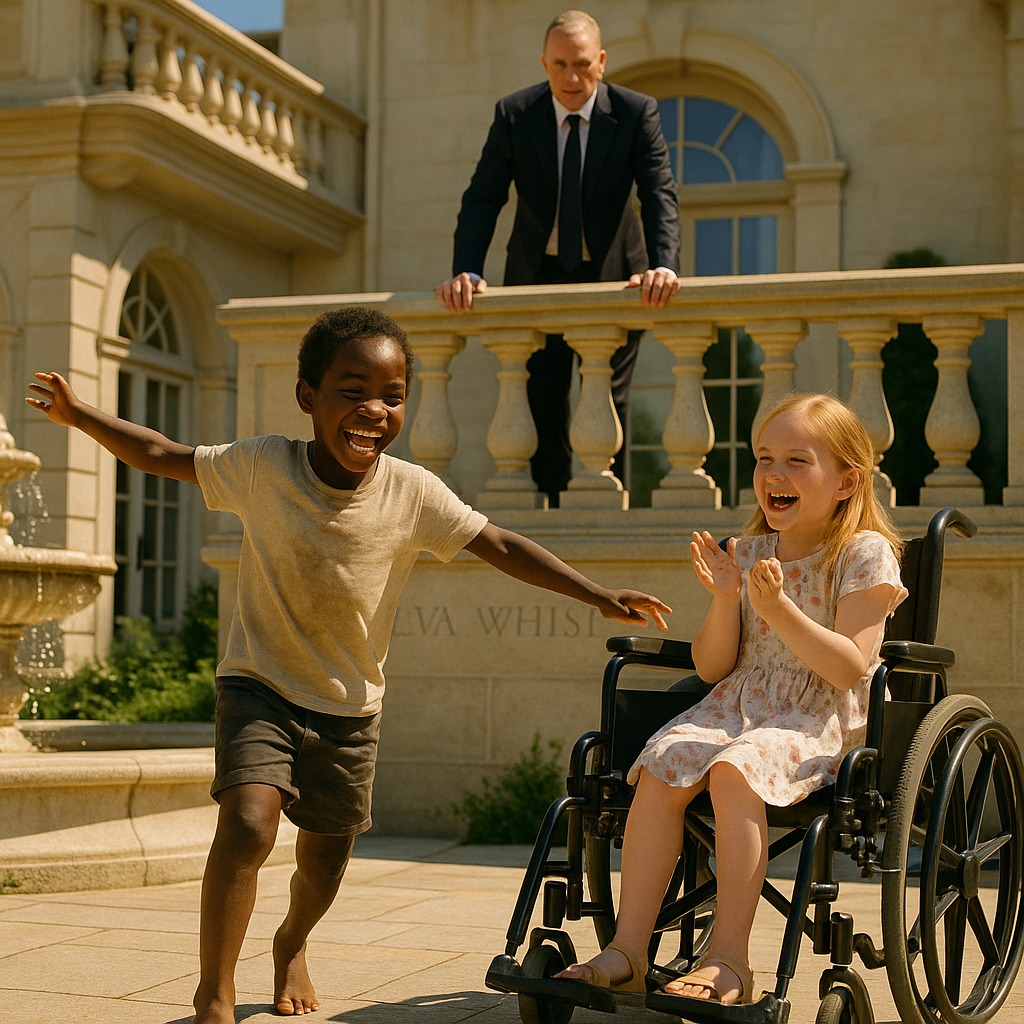

Una tarde de verano, mientras Camille se relajaba en el jardín, envuelta en su manta de flores, apareció de repente un niño. Descalzo y vestido con ropa desgastada, parecía haber entrado en la propiedad sin permiso. David, desde su balcón, estaba a punto de llamar a seguridad… cuando el niño empezó a bailar.

Sus movimientos eran torpes, espontáneos, a veces absurdos. Giraba, saltaba, reía para sí mismo, como si intentara ahuyentar a un demonio invisible. Pero este desorden contenía una chispa de vida, y esa chispa conmovió a Camille.

Por primera vez en meses, sonrió. Luego rió. Una risa clara, liberadora, casi infantil. David sintió que su corazón se llenaba de alegría. La niña desconocida, sin saberlo, acababa de obrar un milagro.

Un vínculo inesperado

El niño se llamaba Leo. Tenía nueve años, vivía en la calle y dijo que había entrado en la propiedad "porque tenía hambre... y porque ella parecía triste". Estas palabras bastaron para conmover profundamente a David. Cuando Camille, con voz vacilante, dijo por primera vez en semanas: "Papá, qué gracioso. ¿Puede quedarse?", la decisión fue inmediata.